Die Fichte (lat. Picea abies) ist aus unseren Wäldern kaum wegzudenken – ob im Flachland oder im Gebirge, sie zählt weltweit zu den am häufigsten vorkommenden Baumarten. Auch im Möbelbau spielt Fichtenholz eine wichtige Rolle. Doch was macht Fichtenmöbel so beliebt – und wo liegen deren Schwächen? In unserem Schreinerblog werfen wir einen genauen Blick auf die Vor- und Nachteile von Fichtenholz für Möbel. Als kleines Extra gibt es zudem ein feines Rezept aus der Naturküche: Fichten-Gelee – auch bekannt als Wipfelgelee.

Inhaltsangabe

Übersicht: 6 Merkmale von Fichtenholz

Holzfarbe

gelblich bis rötlich, schwach glänzend

Vorkommen

Flachland und Gebirge

Verwendung im Möbelbau

Innenausbau, Plattenwerkstoff;

riecht harzig

Dauerhaftigkeitsklasse*

4

Witterungsbeständigkeit**

witterungsunbeständig

Sonstiges

Baumhöhe: 30-50m

Lebensalter: bis 300 Jahre

Standort: Waldrand, Wälder

* Beständig gegen holzzerstörende Pilze und Insekten. DK 1 = sehr beständig; DK 5 = nicht beständig

** Beständig gegen Freibewitterung, z.B. Temperatur, UV-Einstrahlung, Luftfeuchtigkeit, Hagel

Vorkommen von Fichten

Die Fichte zählt zur Familie der Nadelbäume – auch Koniferen genannt – und ist eine der häufigsten Baumarten in unseren heimischen Wäldern. Ursprünglich war sie vor allem in höheren, kühleren Lagen zu Hause, da sie feuchte und schattige Standorte bevorzugt. Doch im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde sie weit darüber hinaus angepflanzt – im Flachland, in Mischwäldern und in großflächigen Monokulturen.

Mittlerweile taucht die Fichte nicht nur in der Natur, sondern auch regelmäßig in den Medien auf – leider meist im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Denn steigende Temperaturen, Trockenperioden und Schädlinge wie der Borkenkäfer setzen ihr massiv zu. Die Fichte ist diesen Umweltveränderungen nicht gut gewachsen – ein Grund, warum viele Forstbetriebe inzwischen auf widerstandsfähigere Baumarten setzen.

Warum wurden Fichten vor Jahren noch so häufig gepflanzt?

Warum wurden so viele Fichten gepflanzt?

Die Antwort ist einfach: Die Fichte wächst schnell – sehr schnell. Diese Eigenschaft machte sie über Jahrzehnte zur „Brotbaumart“ vieler Waldbesitzer. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg setzte man auf die wirtschaftlich lukrative, schnell wachsende Fichte. In kurzer Zeit ließ sich viel Ertrag erzielen – ideal für die Holzindustrie. So entstanden in vielen Regionen große Fichten-Monokulturen, deren ökologische Nachteile sich heute zeigen.

Die Fichte wächst unglaublich schnell. Gerade aus diesem Grund wurde sie plantagenartig gepflanzt. So konnte man als Waldbauer in kurzer Zeit großen Profit machen.

Ist Fichtenholz für den Möbelbau geeignet?

Das Holz der Fichte ist hell, meist gelblich bis rötlichweiß, und besitzt eine ruhige, gleichmäßige Maserung. In Sachen Möbelbau jedoch zeigt es gewisse Schwächen: Es harzt stark, lässt sich nur schwer lackieren oder imprägnieren, und ist relativ weich. Wie bei der verwandten Kiefer ist die Oberfläche anfällig für Dellen, Kratzer und Druckstellen.

Im trockenen Zustand ist Fichtenholz optisch kaum von Tannenholz zu unterscheiden – mit einem entscheidenden Unterschied: Tanne harzt nicht. Das macht sie für manche Einsatzzwecke geeigneter.

Trotzdem wird Fichtenholz in der Holzindustrie breit eingesetzt – vor allem zur Herstellung von Spanplatten und als Konstruktionsholz im Innenausbau. Für sichtbare Möbelstücke wird es dagegen seltener verwendet – doch es gibt gute Gründe, das zu überdenken.

Wer sich nicht an der weichen Oberfläche stört, kann an Fichtenmöbeln durchaus Gefallen finden. Denn das Holz hat auch Stärken: Es lässt sich hervorragend hobeln und zeigt nach fachmännischer Bearbeitung eine natürliche, glänzende Oberfläche – ganz ohne Lack. Verantwortlich dafür ist der hohe Harzgehalt, der zudem für einen angenehm warmen, harzigen Duft sorgt.

Auch farblich kann Fichtenholz überzeugen – solange man es unbehandelt belässt. Denn wie bei Kiefer oder Lärche dunkelt es unter Lichteinfluss nach und entwickelt dabei den typischen goldenen Farbton, den man aus alten Bauernstuben kennt. Wer das Holz beizt oder lackiert, nimmt ihm jedoch genau diesen Charakter. Eine Behandlung mit Beize würde den natürlichen Glanz und die Färbung unterdrücken – und damit einen der wenigen echten Vorteile zunichtemachen.

Rezept: Wipfelgelee (Fichten-Gelee)

Ein kleiner Schatz aus dem Wald: Wipfelgelee wird aus den jungen, hellgrünen Triebspitzen der Fichte hergestellt. Es schmeckt angenehm würzig, leicht zitronig und bringt den Duft des Waldes aufs Frühstücksbrot.

Zutaten für 4 Gläser Wipfelgelee

1000 g frisch gepflückte Fichtenspitzen (hellgrüne, weiche Triebe – ideal im Mai gepflückt)

1 Liter Wasser

Saft von 1 Zitrone

500 g Gelierzucker (2:1)

Zubereitung von Fichten-Gelee

Fichtenspitzen vorbereiten

Die Fichtentriebe vorsichtig waschen, von groben Nadeln befreien und grob zerkleinern.Sud ansetzen

Die Triebe mit dem Wasser in einen Topf geben, aufkochen und etwa 20–30 Minuten leicht köcheln lassen.Ziehen lassen & abseihen

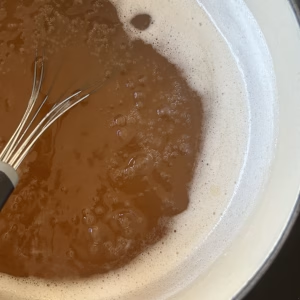

Den Sud vom Herd nehmen, Zitronensaft hinzufügen und idealerweise über Nacht ziehen lassen, wir warten sogar zwei Tage! Danach durch ein feines Sieb oder Mulltuch abseihen – nur die klare Flüssigkeit weiterverwenden.Gelee kochen

Etwa 750 ml des abgeseihten Suds mit Gelierzucker in einen Topf geben, unter Rühren aufkochen und ca. 4 Minuten sprudelnd kochen lassen (unbedingt Gelierprobe machen!). Aus der Erfahrung heraus dauert es ein wenige länger (5-6 Minuten) bis der Sud geliert.Abfüllen

Das heiße Gelee in saubere, ausgekochte Gläser füllen, fest verschließen.

Die Erntezeit der Fichtenspitzen ist kurz – meist Ende April bis Mitte Mai, je nach Region. Bitte achte auf nachhaltiges Sammeln: Niemals einen Baum komplett „abernten“. Wir ernten maximal 2-3 Triebe pro Ast und suchen dann lieber weiter, um den Baum nicht zu sehr zu schwächen. Dort wo geerntet wird wächst der Baum nämlich in diesem Jahr nicht weiter.

Achtung:

- Im Wald zur privaten Nutzung darfst du geringe Mengen von Fichtenspitzen (sowie Pilzen, Beeren etc.) für den Eigenbedarf sammeln. Dies fällt unter das sogenannte „Handstraußrecht“ (§ 39 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz).

- In Naturschutzgebieten ist das Sammeln meist komplett untersagt – auch in kleinsten Mengen.

- In Privatwäldern oder Forstanlagen darfst du ohne ausdrückliche Erlaubnis nichts sammeln – das gilt auch für Fichtenspitzen.

- Kommerzielle Nutzung (Verkauf, gewerbliche Weiterverarbeitung) erfordert immer eine Genehmigung.